もくじ

DX時代に逆行する「IT人材軽視」の現実

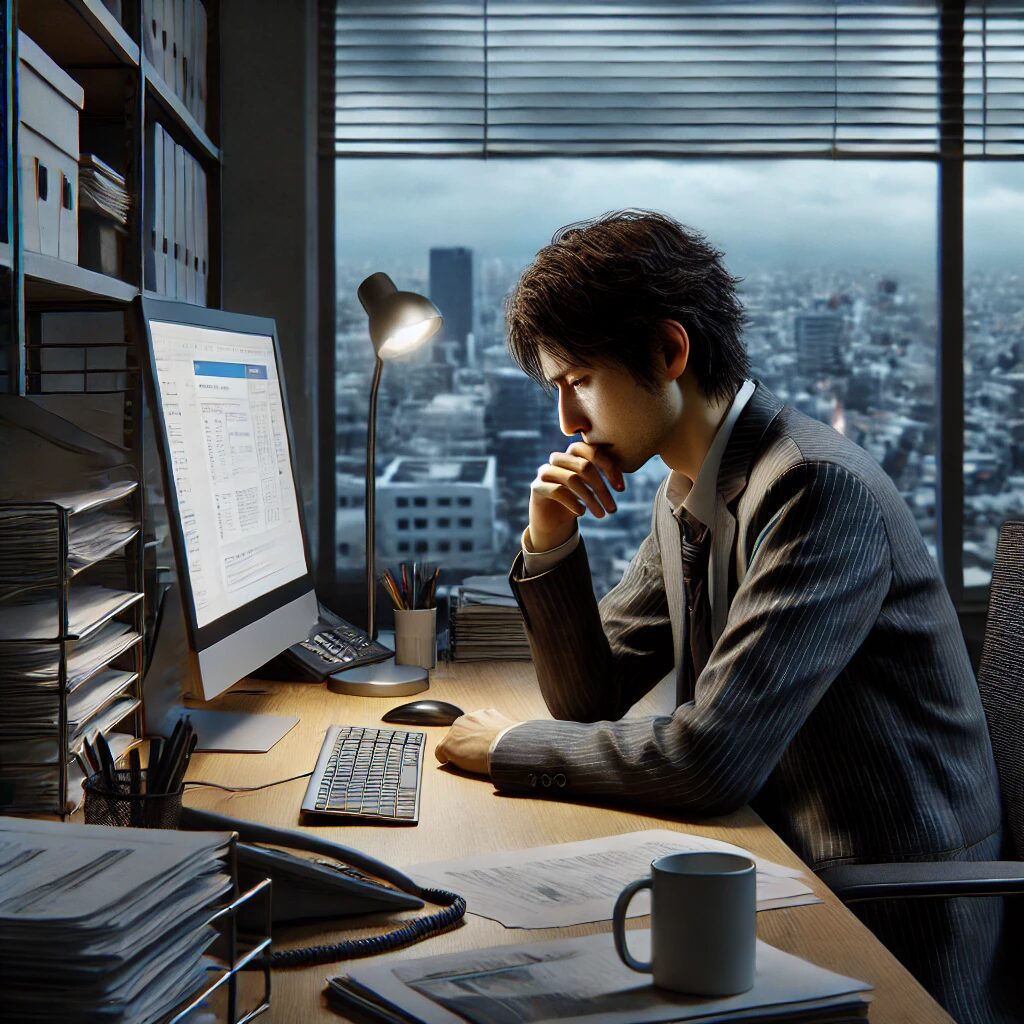

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が盛んに叫ばれる中、現場のIT人材からはこんな声が聞こえてきます。

「経営陣はITに無関心」「SEは便利屋扱い」「評価も昇給も横ばい」——。

皮肉なことに、日本ではITの重要性が叫ばれるほど、現場の技術者の「軽視」が浮き彫りになっています。

欧米では、CIO(最高情報責任者)やCTO(最高技術責任者)が経営の中核に位置づけられ、技術職が高く評価されるのが常識です。

それに対して日本では、社内SEが「なんでも屋」と化し、外注任せの体制が常態化しています。

なぜ日本企業はこれほどまでにIT人材を正当に評価しないのか——。本記事では、その構造的な背景を探り、真の改革に向けた提言を行います。

日本企業でIT人材が軽視される現状とは?

■ IT部門=「コストセンター」という扱い

多くの日本企業では、社内の情報システム部門やSEは「間接部門」として分類されます。

これはつまり、「売上を生まない=コストである」という認識に直結します。

そのため、システム障害のときには責任を問われ、日常的な業務改善やデジタル導入の提案には投資が渋られる。結果として、技術者は常に守りの立場に追いやられているのです。

■ 受託体質・外注依存の構造

また、日本の大企業ではIT開発やシステム構築の多くをSIerや外部ベンダーに丸投げする体質があります。

社内のIT部門は、その窓口や発注業務をこなすだけという「下請け管理者」のような立場になることも珍しくありません。

このような構造では、IT人材が経営に関わる機会がなくなり、存在価値が見えにくくなってしまうのです。

根本原因①:年功序列とメンバーシップ型雇用

■ 成果よりも「社歴」が評価される

日本企業の典型的な雇用制度は、「年功序列+メンバーシップ型」です。

これは、専門性よりも社内の順応性・年数・所属への忠誠を重視する文化であり、ITのような専門職には極めて不利な仕組みです。

高いスキルを持っていても、若ければ評価されず、年配でスキルが乏しくても管理職になれる——。このような評価体制では、優秀なIT人材ほどモチベーションを失い、転職や離職につながるのは当然です。

■ スペシャリストが育ちにくい

「ゼネラリスト」型の人事ローテーション文化も、IT人材軽視を加速させています。

一貫して技術に向き合う人材が評価されない環境では、専門知識を深めるより、異動に適応する力が優先されてしまうのです。

根本原因②:経営層のデジタルリテラシー不足

■ IT投資=「コスト」扱いから抜け出せない

経営層がITに対して理解を持っていないと、IT人材はただの「システム担当」に押し込められてしまいます。

「ITはよくわからない」「外注に任せればいい」という意識が根強く、IT導入を「攻め」ではなく「コスト」としてしか見ていないのが現状です。

■ トップダウンのIT戦略が成立しにくい

欧米では、CEOが直接デジタル戦略を主導し、CTOやCIOが経営会議の中核メンバーになります。

一方、日本ではそのようなポジション自体が存在しなかったり、経営陣にIT経験者がいないケースが大半です。

これでは、企業全体がデジタルで変わる土壌が育たず、IT人材も「下請け的な役割」に押し込められるままです。

根本原因③:教育とキャリア形成の不備

■ 実務に直結しないIT教育

日本の大学では、IT教育が理論偏重であり、実務との接点が乏しいまま卒業する人が少なくありません。

さらに、高等教育で「エンジニア」としての専門職キャリアを描く支援も不十分です。

その結果、スキルのあるIT人材が社会に出る前に育ちにくいという構造的な課題が生じます。

■ キャリアの選択肢が狭い

加えて、日本では「エンジニアとして一生キャリアを積む」という選択肢が少なく、管理職にならなければ昇進・昇給できないという構造があります。

そのため、技術に向き合いたい人材が途中で「管理の道」に進むことを強いられ、IT人材としての熟成が妨げられているのです。

改善に向けた提言と希望

では、日本のIT人材軽視の状況を変えるには、どうすればいいのでしょうか?

● スキル重視の評価制度への転換

成果や技術力に応じて報酬や昇進を決めるジョブ型雇用の導入が鍵です。

実際に、一部の大手企業では専門職制度やプロフェッショナル人事制度を導入し、スペシャリストが評価される動きも出始めています。

● IT人材を経営に組み込む発想を持つ

ITは企業の中核です。IT人材を経営戦略に参加させることで、現場と経営の間のミスマッチを防げます。

「ただの現場技術者」ではなく、ビジネスと連動したテクノロジストとして位置づけることが重要です。

● 学び直しと副業の解禁で多様なキャリア支援を

社外で学び直す機会を提供したり、副業を通じてスキルと経験を積む仕組みを整えることも有効です。

この柔軟性こそが、IT人材の定着と成長を支えます。

● 経営層へのIT教育とマインドセット改革

最も根本的なのは、経営者自身のリテラシー改革です。

デジタル時代の経営には、IT抜きの意思決定はあり得ないという認識を持つこと。これがなければ、制度や文化の改革も空回りに終わってしまいます。

まとめとメッセージ

IT人材は、単なる「システム管理者」でも「便利屋」でもありません。

企業の未来をつくる中核的存在であり、経営に革新をもたらすポジションです。

これまで日本社会が構造的・文化的に軽視してきた理由は明確です。

しかし、それに気づいた今こそが、変革のタイミングです。

日本が本当の意味で「IT立国」となるためには、評価制度・経営意識・教育システムの根本から見直す必要がある。

そして、技術者一人ひとりが自らの価値に自信を持ち、声を上げていくこともまた重要なのです。