もくじ

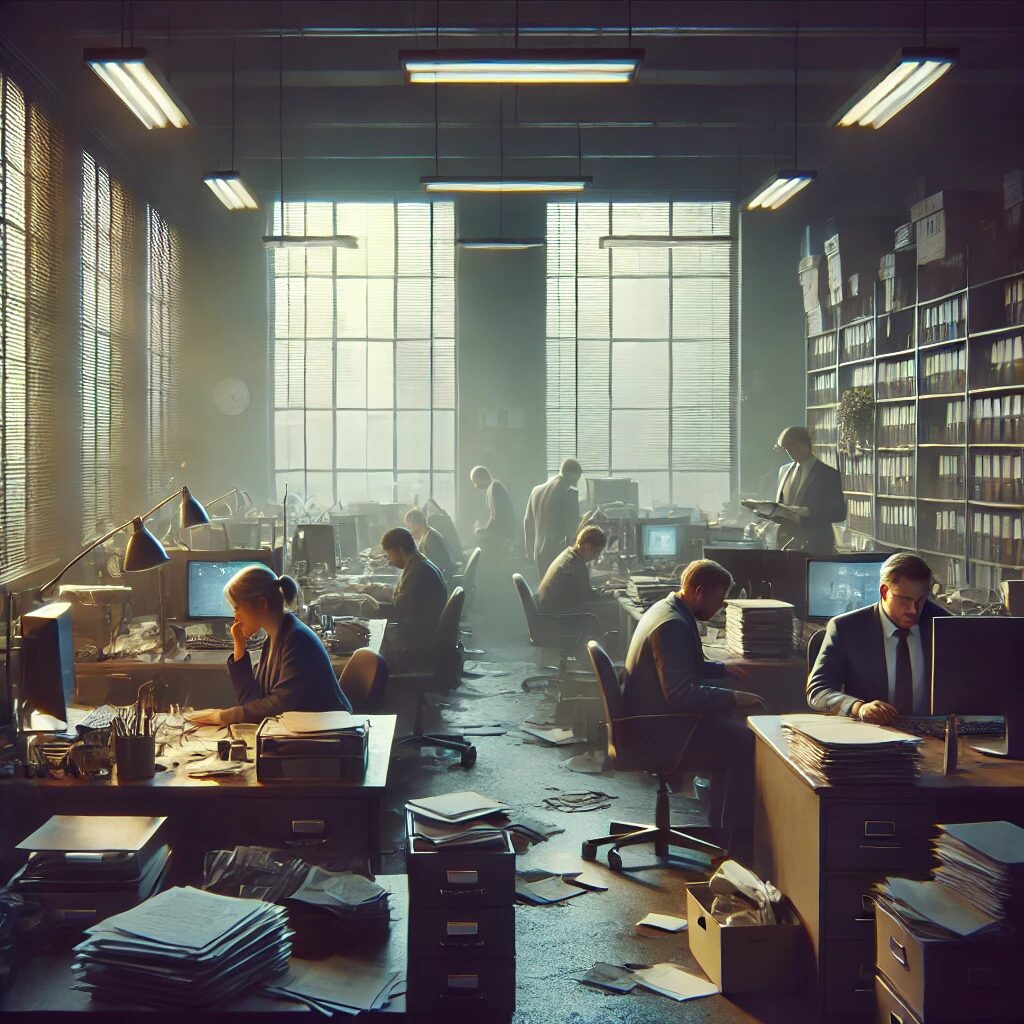

成果よりも“残業時間”が評価される現実

「営業成績はトップなのに、隣の席の同期と給料がほぼ同じ」

「効率的に仕事を終わらせたら、残業代が減って手取りが下がった」

こんな経験、ありませんか?

一見すると不合理ですが、これこそ日本企業の給与体系が抱える構造的な問題です。

その背景には、長年染みついた年功序列文化と残業代依存型の賃金制度があります。

成果と給料がリンクしない日本企業の構造

1. 年功序列型の給与テーブル

日本の多くの企業では、昇給の基本は「成果」ではなく「勤続年数」です。

成果主義を導入していると言っても、実際には

-

毎年一定額の昇給

-

賞与も年齢や役職で大きく決定

というケースが多数。

極端な話、新入社員がいくら成果を上げても、勤続20年の社員より給料が高くなることはまずありません。

2. 人事評価制度の形骸化

評価シートや面談は形式的に行われても、評価者自身が「成果」を測る基準を持っていないことが多いです。

そのため、

-

上司の主観

-

チーム全体のバランス

-

“目立ちすぎない”こと

が評価に影響してしまい、本来の成果主義とは程遠い運用になっています。

3. 残業代頼みの賃金体系

基本給が低く抑えられているため、残業代を稼がないと生活水準を維持できない構造になっている企業も少なくありません。

結果として、

-

「残業しない=稼げない」

-

「効率的に働くより、ゆっくり仕事をして時間を引き延ばす」

という逆転現象が起きます。

なぜ改革が進まないのか?

-

評価者が成果を測る基準を持たない

成果を数値化できない業務(バックオフィスや企画職など)では、評価の指標が曖昧なまま。 -

企業文化としての「平等意識」

「同じ部署なら給料差は最小限」という文化が、優秀な人への正当な報酬を阻みます。 -

給与体系全体のバランス懸念

一部の人の給料を大幅に上げると、組織全体の人件費バランスが崩れ、内部不満が高まると考えられているため。

この構造がもたらす悪影響

-

モチベーション低下

頑張っても評価されないなら、努力をやめる人が増えます。 -

優秀人材の流出

実力を正当に評価してくれる外資系やベンチャーへ転職する人が増加。 -

働き方改革の形骸化

生産性向上より「長く働くこと」が優先され、改革が進まない。

まとめとメッセージ

日本企業が競争力を取り戻すためには、「時間」ではなく「成果」に報いる文化への転換が不可欠です。

年功序列や残業代依存の仕組みは、時代の変化に合わなくなっています。

個人としても、「成果で評価される環境」に身を置く選択肢を持つことが、キャリアを守る鍵になります。

頑張りが正当に報われる場を探すことは、決してわがままではありません。