もくじ

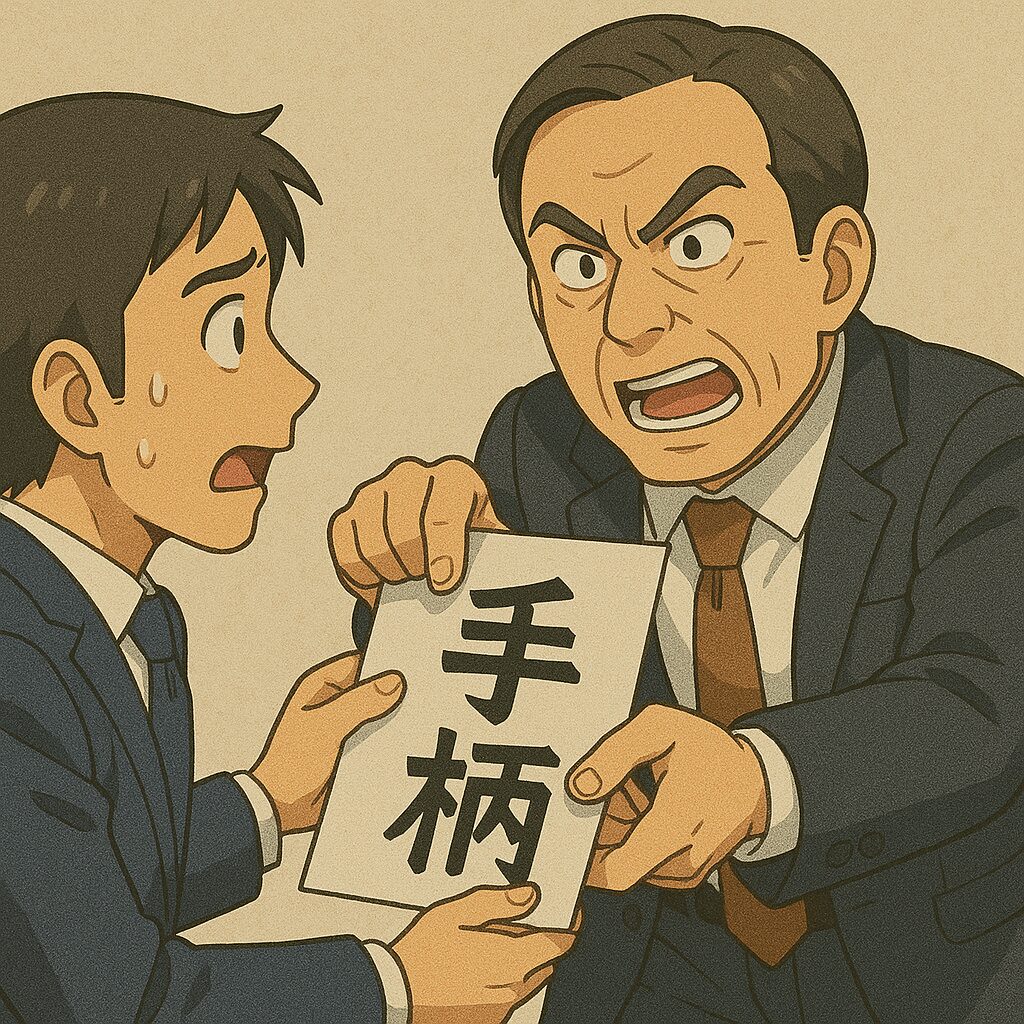

部下の手柄を横取りする上司は現実に存在する

「部下の手柄を横取りする上司なんて、都市伝説だろう」と思っていませんか?

残念ながら、これは実際に存在する職場の問題です。

しかも、その被害を受けると、あなたの評価やキャリアに直接的なダメージを与えることになります。

本記事では、上司の手柄泥棒の実態とその心理背景、被害への具体的な対策を、実例を交えて解説します。

部下の手柄を横取りする上司・同僚の実態

手柄を横取りする行為は、あからさまではない場合も多く、気づかれにくいのが厄介です。

よくある事例:

-

プロジェクトの成功を報告する場で、自分だけが成果を発表

→ 実務の大半は部下が担当していたにもかかわらず、上司がすべてを取りまとめたかのように演出。 -

会議で部下のアイデアを「自分の発案」として発言

→ 部下のメモや事前相談をベースにしているのに、発言では自分の手柄として紹介。 -

報告書や成果物に部下の名前が記載されない

→ チームで出した成果なのに、個人名義で提出・発表。

これらはすべて、キャリア評価に直結する場面で起きており、黙っていると「その成果はあなたのものではなかった」と扱われてしまいます。

なぜ手柄を横取りするのか?その心理と動機

上司の手柄泥棒には、いくつかの共通した心理的背景があります。

主な動機:

-

出世競争で自分を優位に見せたい

→ 上層部の前では“結果を出す人”として映るように演出。 -

実力不足を隠したい

→ 実務や技術力が乏しく、他人の成果に乗るしか方法がない。 -

成果の可視化が弱い環境

→ 明確な評価制度がない職場では、誰の手柄かが曖昧になりやすい。

こうした背景により、部下の功績を意図的に自分のものにすり替える行動が起きているのです。

被害を受けると何が起こるのか

キャリアと職場環境に与える影響は深刻です。

-

昇進・昇給の機会を奪われる

→ 実績として認識されなければ、人事評価に反映されません。 -

モチベーション低下、信頼関係の崩壊

→ やりがいがなくなり、職場全体に閉塞感が広がる。 -

転職を考えるきっかけに

→ 不公平な評価が続くことで、転職市場に目が向くようになります。

被害が長期化すると、心身の健康や職務能力にも悪影響が出ることもあります。

こういう人の特徴と見極めポイント

“手柄泥棒上司”には、以下のような共通点があります。

チェックポイント:

-

上層部の前だけ饒舌になる

→ 普段は静かでも、評価の場では積極的に話す。 -

成果の共有を避けるが、報告時には前に出る

→ 日常の進捗では存在感が薄いのに、成功時だけ表に出る。 -

「俺たちの成果」と曖昧な表現で手柄を取り込む

→ 部下の個人成果を「チームのもの」として自分も乗る。

こうした特徴を持つ上司には、十分な注意と戦略的な距離感が求められます。

対策と心構え:評価を守るためにできること

1. 成果を記録として残す

-

メール、チャット、議事録に、自分が何を担当したかを明確に残す

-

クラウド上で進捗を管理できるツールを使うのも有効

2. 成果をチームで共有する文化を作る

-

一人の手柄ではなく、「プロセス全体を見える化」する体制を提案する

-

共有資料や定例会で貢献を可視化

3. 距離を取る・相談する

-

同僚や他部署と連携を取り、状況を外部にも見えるようにする

-

繰り返される場合は、上司の上司や人事に相談を

4. 根本的に変わらない場合は、転職も検討

-

会社の文化自体が「成果横取りを容認する」場合は、キャリア保全のための離脱も選択肢です。

FAQ:よくある疑問

Q1:手柄を横取りされても我慢するべきですか?

A:いいえ。

長期的にはあなたのキャリアにマイナスの影響を与えるため、適切な対処が必要です。

Q2:証拠はどう残せばいいですか?

A:メールやチャットログ、議事録が有効です。

特に日付・関係者・貢献内容が明確に残る形式を選びましょう。

まとめとメッセージ

部下の手柄を横取りする上司や同僚は、確かに実在します。

それは決してあなたのせいではありません。

しかし、放置すれば、あなたの努力や評価が他人のものとして扱われるリスクがあります。

-

証拠を残す

-

共有文化をつくる

-

必要に応じて相談・転職する

これらの対応策を通じて、自分の成果とキャリアを守ることができます。

「黙っていれば評価される」時代は終わっています。

声を上げ、行動することで、自分の努力を正当に評価してくれる環境を手に入れましょう。